土量計算について

みなさん、こんにちは!土木部の當銘です。

新年度を迎え、我が社の新入社員は私が配属されている現場に来ております。

私が今いる現場は建築工事の現場ですが、土木要素が絡んでいるということで、前回の現場と似たような感じの配属となっています。

建築と土木、同じところもあれば全然違うところもあります。

私自身、戸惑う時が多々ありますが、両方の良い要素を吸収したいところです。

なので、建築の新人たちが戸惑わないようなコミュニケーションを取っていきたいと思います。

さて、今回のブログは土量計算についてです。

いきなりですが、クイズです。

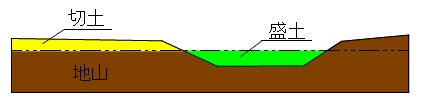

切土100m3を流用して盛土とした時、盛土の土量は同じ100m3だと思いますか?

答えはNoです。

なぜなら、土の性質として、土をほぐすと土の中に空気が混ざるので体積は増え、逆に締め固めれば空気が押し出されるので体積は減るからです。

・切土⇒【地山の土】

・掘削された土⇒【ほぐした土】

・運搬される土⇒【ほぐした土】

・埋め戻された土⇒【締め固めた土】

・盛土⇒【締め固めた土】

このように、土には様々な状態があり、それによって土量も変化します。

(それぞれ【】内のように言い換えることが出来る)

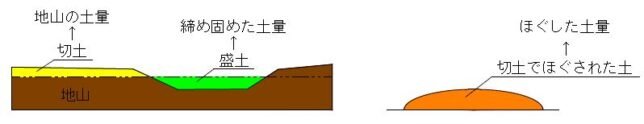

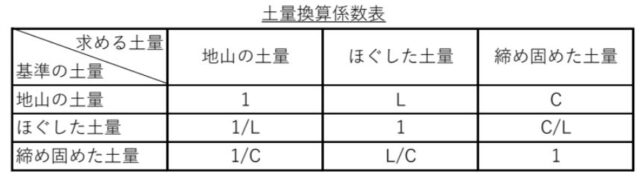

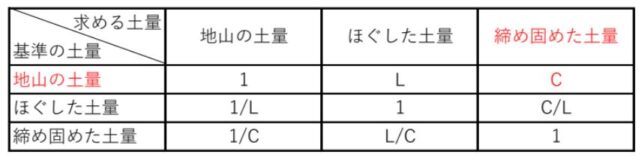

その変化を土量変化率というもので表します。

ほぐし率(L)=ほぐした土量/地山の土量

締固め率(C)=締め固めた土量/地山の土量

土量変化率は地山の土量を基準としていて、土質によって変化率が変わります。

(例えば、砂質土L=1.2~1.3、C=0.85~0.9など、調べるといろいろ出てきます)

施工管理の試験では問題文で変化率が示されるので、しっかり問題文を読んで、思い込みで計算をしないよう気を付けましょう。

ちなみに、LはLoose(ルース)、CはCompact(コンパクト)から来ているようです。

では、切土100m3を流用して盛土とした時、盛土の土量は何m3なのでしょうか?

(計算するには変化率が必要なので、ここではL=1.25、C=0.8とします)

土量の計算はこの式と表を使えば出せます。

求める土量=基準の土量×係数

クイズの内容を表に当てはめるとこうなります。

求める土量は盛土の土量なので【締め固めた土量】

基準の土量は切土100m3なので【地山の土量】

係数は【C】となり、C=0.8なので【0.8】

これを式に当てはめると、

求める土量=100m3×0.8=80m3

よって、盛土の土量は80m3ということになります。

ではもう1つ計算してみましょう。

Q.100m3の盛土をするために必要な切土は何m3でしょうか?

求める土量は切土の土量なので【地山の土量】

基準の土量は盛土100m3なので【締め固めた土量】

係数は【1/C】となり、C=0.8なので【1/0.8】

これを式に当てはめると、

求める土量=100m3×1/0.8=125m3

よって、必要な切土は125m3ということになります。

ポイントは、「求める土量が何なのか、基準の土量は何なのか」を理解することです。

それがわからなければ、どの係数を使えばいいかわかりませんし、計算ミスにつながります。

試験では変化率(L、C)の指示しか出ませんので、ポイントを押さえ、この式と係数表をしっかり覚えておけば計算はばっちりだと思います。

今回はここまでとします。

ほぐした土量に関しては、次回以降とさせていただきます。

日中は暑くなってきましたが、朝方と夜はまだ肌寒い日もありますので、体調管理にお気を付けください。

それではまたの更新まで。

お問い合わせフォーム

お問い合わせフォーム