地盤について

こんにちは!建築部の東江涼之介です。

今回私がブログ担当なのでよろしくお願いいたします。

今回は、地盤について書いていきたいと思います。

まず地盤とは、建物の荷重を支える土台のことで、地表から一定の深さまでの土地の部分を指します。

①地層

・洪積層 約200万年~1万年前に堆積してできた地層で、強く固結していることが多く、建築物の支持地盤になります。

・沖積層 約1万年前~現在にかけて洪積層の上に堆積してできた比較的新しい時代の地層で、一般的に軟弱です。

地層は、日本で1㎝の土壌ができるのに100年、1mで1万年かかると言われています。

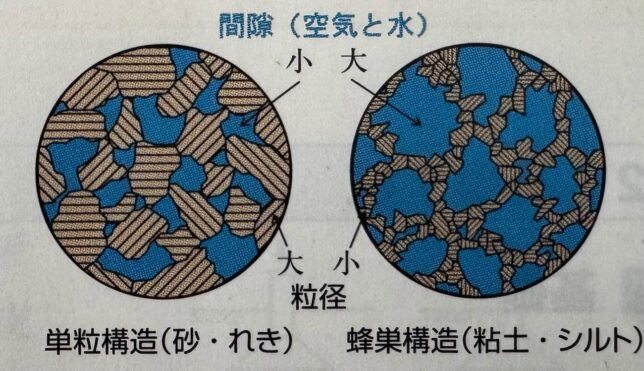

②土粒子・土の特徴

土粒子の大きさは、粘土<シルト<砂<れきの順で粘土・シルトを粘性土、砂・れきを砂質土と呼びます。砂質土は単粒構造、粘性土は蜂巣構造です。

単粒構造は、土粒子同士が互いに角で接触しかみ合っています。蜂巣構造は、間隙が多く、圧密沈下につながります。

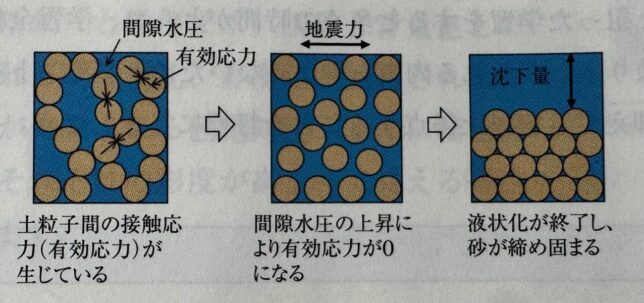

③液状化と圧密化

・液状化 水で緩和した砂が、地震時の振動や衝撃による間隙水圧の上昇により土粒子が抵抗を失い、浮遊状態になるために生じます。

液状かした砂は水の約2倍の比重をもつため、地中埋設物も浮き上がります。

・圧密化 圧密とは、長期間にわたって圧力がかかり、土中の水が排出され間隙が減少する現象です。圧密により地盤が沈下することを圧密沈下といい、

不同沈下の原因になります。不同沈下とは、傾斜した沈下をおこすことをいいます。

今回はこれで以上です!

冬が終わり気温が上がってきていますので、体調に気をつけてお過ごしください。

最後までお読みいただきありがとうございました。

お問い合わせフォーム

お問い合わせフォーム