平板載荷試験

皆さんこんにちは、建築部の富田です。

今回は、平板載荷試験について掲載します。

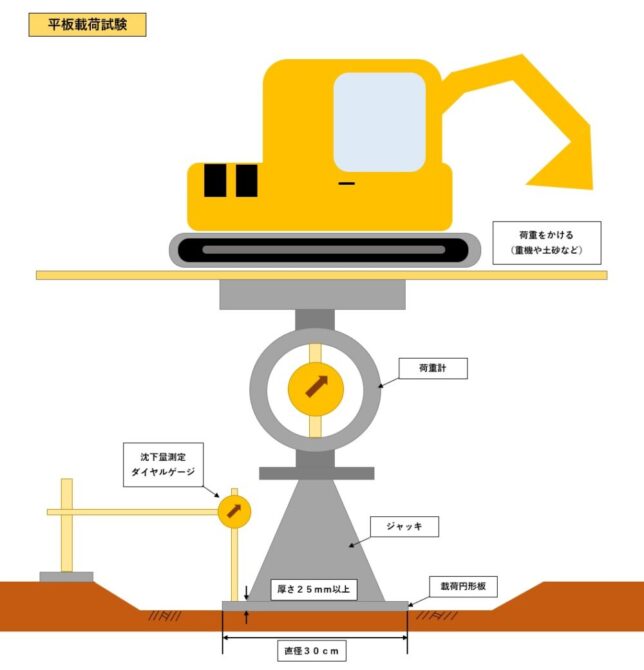

平板載荷試験とは、建物を建てる地盤の支持力を現地で直接測定する試験です。

原地盤に載荷板(直径30cmの円盤)を設置し、実際に載荷する構造物に見合う荷重を加え、荷重の大きさと載荷板の沈下量との関係から地耐力を求めます。

一般的に反力荷重として現場の重機(バックホウなど)が試験に使用されます。

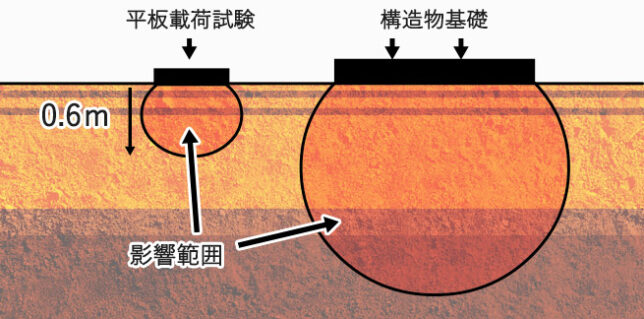

平板載荷試験における地盤の調査ができる範囲は、載荷板幅の1.5~2倍程度の深さまでと決まっています。一般的に載荷板は30㎝ですので45~60㎝程度の深さまで調査することができます。

平板載荷試験のメリットは、ボーリング調査のようにハンマーなどを使用しないので、騒音や振動が少ないことや、短時間で調査できることなどが挙げられます。

ただし注意点としては、試験を行うにあたって広いスペースの確保が必要なことや、

60㎝より深いところを基本的に調査できないので、それより深い場所に軟弱層があった場合発見できない恐れがあります。その場合は、別の試験を併用する必要があります。

試験の手順は次のようになります。

1.試験する位置を選定する。

平板載荷試験は、構造物の種類・規模・基礎の大きさおよび支持地盤の土層構成などを十分に検討し、地盤を代表しうる場所を選定します。

2.平板載荷試験場所の整地

試験地盤面は載荷板の中心から1m以上の範囲を水平に整地します。ただし、仕上げの整形は地盤の変化や乱れを避けるために試験直前に行います。

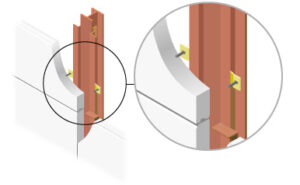

3.載荷版の設置

載荷板は仕上げ整形した試験地盤面に水平で一様に密着するように設置します。

ここで注意しなければいけないことは、載荷板そのものを水平に設置することです。載荷板が水平に設置されていない状態で試験を実施すると、載荷板の低い方向に応力が集中し、正しい結果を得られないことになってしまいます。

4.載荷装置の組立

載荷装置は、ジャッキ・支柱・載荷ばり・反力装置(重機など)から構成され、載荷板に偏心荷重が加わらないように組立てます。

このとき載荷装置は計画最大荷重の1.2倍以上の荷重をかける構造でなければいけません。

また反力装置の実荷重受け台(タイヤ・キャタピラ等)は載荷版の中心から1.5m以上離れた位置に配置しなければいけません。

5.荷重をかける。

まずは予備載荷を行います。予備載荷を行う目的は、ダイヤルゲージの動作確認と地盤や載荷板の乱れが無いかを確認することです。

予備載荷が終わった後、地耐力を測定する載荷を行っていきます。荷重は原則として、計画最大荷重を8段階以上に等分割して載荷します。

6.沈下量の測定

沈下量の測定は各荷重段階において所定の荷重に達した後、原則として経過時間0分、1分、2分、5分、10分、15分、20分、25分、30分の時に測定します。

最大荷重載荷後は、5分間隔で各荷重を段階ごとに順次減圧して荷重の戻りに対する沈下量の復元を測定します。

今回はここまで。

以上、建築部の富田でした。

お問い合わせフォーム

お問い合わせフォーム