階段の手すりについて

みなさん、こんにちは!土木部 當銘です。

12月に入りすっかり寒くなって、手にはあかぎれがちらほら。

ハンドクリームが手放せません。

12月は師走とも言いますね。

師走や神無月のような言い方は「和風月名」といって、現在の新暦が使われる前、旧暦が使われていた時代に使われていた言葉です。

新暦と旧暦では1~2ヶ月ほど季節感にズレが生じるそうですが、”12月・師走”は新暦・旧暦どちらにおいても、年末の忙しさや慌ただしさは同じのようで。

だから“師走”は今でもよく耳にするわけです。

ところで、みなさんは“師走”以外の月名を言えますか?

私は…全部の月はわかりません。(恥ずかしながら)

聞いたことはあってもそれが何月なのかわからないという感じですね。

毎日カレンダーや手帳を見ているのに不思議です。

なので、これを機に今から覚えたいと思います。

1月・睦月(むつき)・January

2月・如月(きさらぎ)・February

3月・弥生(やよい)・March

4月・卯月(うづき)・April

5月・皐月(さつき)・May

6月・水無月(みなづき)・June

7月・文月(ふみづき)・July

8月・葉月(はづき)・August

9月・長月(ながづき)・September

10月・神無月(かんなづき)・October

11月・霜月(しもづき)・November

12月・師走(しわす)・December

それでは、本題へ。

前回(大名市営住宅外構工事より – 株式会社東恩納組)、前々回(大名市営住宅外構工事より – 株式会社東恩納組)に引き続き、階段に絡めて、今回は階段の手すりの決まりについて書いていきたいと思います。

大名の現場にて施工した階段には手すりが付いています。

階段の中央にある手すりは、今回施工した手すりです。

左側の手すりと右側の壁は既設で、別工事にて施工されたものです。

階段の手すりの決まりは「建築基準法施工令25条」に則ります。

簡単にいうと、ポイントは以下の3つ。

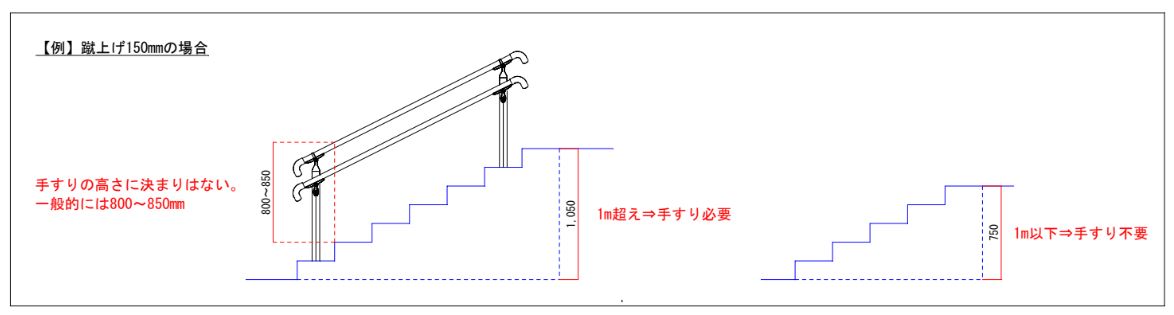

①高さが1mを超える階段には、手すりが必要。

②高さが1mを超える階段とその踊り場の両側(手すりが設けられた側を除く)には、側壁またはこれに代わるものを設けること。

③高さが1mを超える階段で、幅が3mを超える場合は、中間に手すりが必要。ただし、蹴上げ15cm以下かつ踏面30cm以上の階段の場合は中間の手すりは不要。

この3つのポイントの共通点は、高さが1mを超える階段ということ。

つまり、高さ1m以下の階段に手すりはいらないということです。

(これはあくまで法律的な話であって、高さ1m以下の階段に手すりをつけてもいい)

では、この3つのポイントと今回施工した階段と照らし合わせてみます。

まず①に関しては、高さ3m以上ですので、手すりが必要になります。

次に②に関しては、既に既設の手すりと側壁があるので、新たに設ける必要はありません。

仮に、左側に手すりがなかった場合、新設する必要があったということになります。

最後に③関しては、最下段の幅が10m近いので、中間に手すりが必要です。

これがもし幅3mだった場合、蹴上げ14cm、踏面30cmなので、中間の手すりは不要になります。

この3点を覚えておけば、階段に手すりが必要かどうかわかります。

でも、手すりの高さはどうなっているの?と思いませんか?

実は、階段の手すりに関しては、高さの決まりはありません。

自由な高さでいいと認識されてもおかしくないですが、一般的には段鼻からの計測で80~85cmだそうです。

上記で階段の手すりをあえて強調していますが、他の手すりには高さの決まりがあるんです。(ここを間違えないで下さい)

屋上広場や2階以上にあるバルコニーなどの手すりの高さは1.1m以上でなければなりません。(建築基準法施工令126条1項)

また、仮設の手すりにおいては、労働安全衛生規則では高さ85cm以上、JASS2では墜落の恐れがある場合は95cm以上、それ以外は90cm以上となっています。

なので、混同して覚えないように注意しましょう。

今回は、ここまでとします。

またの更新まで。

お問い合わせフォーム

お問い合わせフォーム