調整池とは?

皆さんこんにちは!

建築部新垣(仁)です。

もう10月になりましたね~、そろそろ涼しくなるかと思いきや沖縄はまだまだ暑いですね🥵🥵

最近、北海道の天気予報を見たときに、最低だと19℃まで下がる土地もありました。

羨ましい。

さて今回は、僕が現在配属されている現場で【調整池】というものを作っているのですが皆さんは、

【調整池】という言葉を聞いたことがあるでしょうか。

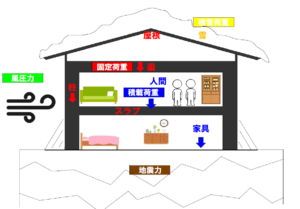

調整池とは簡単に言うと「大雨などで急激に水量が増加した際に、河川が氾濫しないように一時的に水を貯めておく施設」です。

もっと言うと「都市部や開発地域で頻発する局地的な豪雨時に河川の流量を一時的に抑制するために設置される重要な施設です。こうした池は、洪水が河川の流下能力を超える前に一時的に雨水を貯め込み、徐々に放流することで洪水被害を軽減します。集中豪雨のピークは通常短時間であるため、調整池の主な役割はこの短期間に大量に降る雨水を一時的に貯留し、その後徐々に放流すること」です。

次に、調整池の種類と形式について説明します。

調整池(ちょうせいいけ)と調節池(ちょうせつち)という雨水貯留浸透施設が広く利用されています。これらは主に2つのタイプに分類されます。

まず、調整池・調節池の一つ目のタイプとして堀込式調整池があります。これは河川や低地を掘り下げて造られるもので、その広い貯水能力が特徴です。一般的に、大雨や台風による急激な増水から都市部を守るために使用されます。堀込式調整池は、自然の形状を活かしつつ、人為的な掘削によって貯水能力を高めるため、建設費用が比較的低く抑えられます。また、自然環境との調和を図りやすく、地域の生態系にもプラスの影響を与えることがあります。

次に、もう一つのタイプとして地下式調整池があります。都市の地下に建設されるもので、地上の土地利用を妨げないというメリットが強調されます。地下に設置されるため、都市部の限られたスペースを有効に利用でき、また景観を損なわないという点で非常に実用的です。地下式調整池は、雨水を一時的に貯留し、浸透や排水を制御することで都市の水害を防ぐ役割を果たします。このタイプの調整池は、工業地域や商業施設の地下に設置されることが多く、高度な技術とコストを要しますが、その分、都市計画の柔軟性を高めることができます。

続いて、調整池(調節池)の仕組みを説明します。

1.増水した水を一時的に貯留

2.下流の水位が下がる

3.貯留していた水を開放

という流れにより豪雨や洪水といった自然災害から人々を守ります。

さてどうだったでしょうか。

調整池は気候変動により豪雨の頻度や強度が増す現代において、単なる水貯留施設以上の役割を果たし、地域社会や環境保護に大きな貢献をしています。

これからの都市計画や環境対策において、ますますその重要性が認識され、積極的に取り入れられていくことでしょう。

お問い合わせフォーム

お問い合わせフォーム