磁気探査(確認探査)

みなさんこんにちは。

建築部玉城です。

最近は気温が不安定な日が多いですね。

朝は寒いけど昼は暑かったり夜は冷え込んだりと寒暖差が大きい日もありますので上から羽織るものを1枚持ち歩くなど体調を崩さない様に気を付けていきましょう。

さて、私は今現在新しい現場に配属されております。

今回の工事で初めて触る部分も多いので学びながらしっかりと吸収していきたいと思っています。

作業を進める中で磁気探査の確認探査に触れる機会がありましたので今回はそれについて書いていきたいと思います。

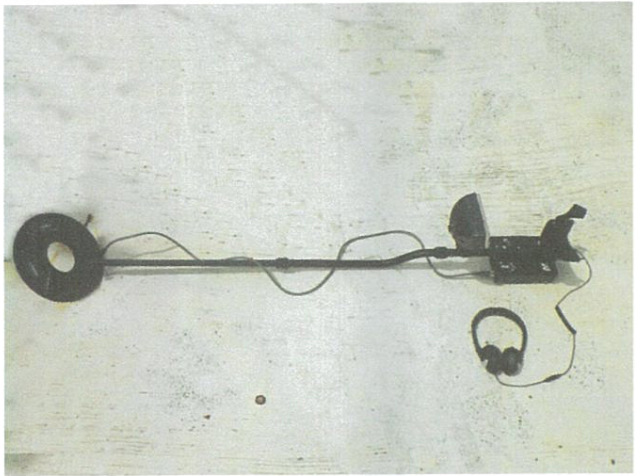

磁気探査とは?

磁気探査を簡単に言うと「地中の金属を見つける技術」になります。

鉄などの金属は周りの磁場を乱す性質がある為その性質を利用してセンサーを用いて磁場の乱れを検知して金属を見つけます。

沖縄県では特に不発弾の探査でよく聞く言葉ではないでしょうか?

確認探査とは?

地中の怪しい金属を見つけてハイ終わり!

というわけではなく次は何が埋まっているのか確認しないと安心できませんよね?

何が埋まってるんだろう?と実際に掘って確認するのが確認探査です。

確認探査はどうやるの?

確認探査の手順ですが

1.データの解析

磁気センサーで検知したデータをコンピューターで解析しどこのどの位置にあるのか特定します。

2.精密探査

その特定した位置に小型のセンター等測定器を用いてより詳しく調べていきます。

3.掘削作業

ここが怪しい!と異常が確認されたら業者(土工事)と一緒に少しずつゆっくりセンサーを使いながら掘り進めていきます。

ここで不発弾が出てきた場合は警察に連絡する流れになります。

ちなみにこの探査の深さはどの程度調べるの?

という点ですが、「磁気探査業務共通仕様書」や「磁気探査実施要領」に最大5mまで検出できるようセンサーの感度等決め事が設定されています。

最大5mと深い点については沖縄県の土壌の性質によるもので石灰質や火山性土壌が混ざった土地になるので磁場のノイズが多く探査の難度が高いからだそうです。

そういった土壌だからなのか沖縄県では磁気探査の方法に工夫がされておりノイズによる誤探知防止としてセンサーの公正を1日に複数回行なったりする決め事もあります。

今回確認探査について調べていく中で探査する深さ、土質による影響、不発弾の深度、沖縄独自のガイドラインなど関連する知識を調べていく面白さがあり勉強になりました。

これからも気になることは積極的に調べていけるように取り組んでいきたいと思います。

以上 建築部玉城でした。

お問い合わせフォーム

お問い合わせフォーム